FXで勝てない原因がわからず、手法を変えてばかりいませんか?

その悩み、実は「環境認識」ができていないことが原因かもしれません。

この記事では、FX初心者でも理解できる環境認識とマルチタイムフレーム分析の基本を丁寧に解説します。

この記事はこんな人におすすめ!

・FXでどこで入るべきか悩んでいる方

・トレード手法はあるのに勝てていない方

・環境認識のやり方がわからない初心者

・マルチタイムフレーム分析に苦手意識がある方

・根拠あるエントリーを身につけたい方

読み終える頃には、勝ちやすい相場の見極め方やエントリー判断の精度がグッと上がるはずです。

環境認識とマルチタイムフレーム分析を学び、ブレない判断力を手に入れましょう!

それではどうぞ。

1.FX環境認識とは?基本概念と重要性

環境認識とは?

環境認識とは、適切な売買判断をするために相場の大きな流れを把握することです。

トレードには様々な手法がありますが、どんな手法にも通用する局面と通用しない局面とがあります。

相場の大きな流れを把握し、手法が通用する局面を見極めることが環境認識の目的です。

例えば、あなたがこれから出かけようとしていて、服を選ぶとしましょう。

その日がとても暑かったら、半袖や薄着を選びますよね。

コートを着るという選択はないはずです。

環境認識とは、ここで言うその日が暑いかどうかを知ることです。

どういう選択をすべきか、その判断基準となる前提を知ることが環境認識なのです。

- 暑い(環境認識=手法が通用する) → 半袖・薄着(トレード)

環境認識により、手法の優位性を生かし一貫したトレードができるようになります。

正しい環境認識を身につけることで、安定したトレードを目指しましょう。

トレンドフォローでも逆張りでも、環境認識は必須です

なぜ環境認識が重要なのか?

FXで負ける原因の多くは、相場の流れを把握せずにエントリーすることです。

環境認識が不十分だと、トレンドに逆らった無謀なトレードをすることになりかねません。

例えば、次のようなケースは負けやすい無謀なトレードです。

- 強い上昇トレンド中に安易な逆張り

- レンジ相場でトレンドフォロー

リスクの高いエントリーは、正しい環境認識で避けられます。

また、自分のトレードルールに沿った判断ができ、感情に流されにくくなります。

トレードの勝率を上げるには、環境認識により相場の状況に合った戦略を立てることが重要です。

ただし、相場に絶対はないので、環境認識をしても逆の動きをして負けることはあります。あくまでも、トレードは繰り返してトータルで勝つものだと考えてください。

環境認識とエントリー判断の関係

環境認識とエントリー判断は密接に関係しており、一貫したトレードには両方が欠かせません。

環境認識が甘いと、根拠の薄いエントリーになりやすくなります。

例えば、長期トレンドが上昇なのに短期足の下落だけを見て売ると、すぐに反発して損失を出す可能性が高くなります。

逆に、環境認識で相場の流れを把握していれば、トレンドに沿った有利なエントリーができます。

環境認識は「どこで売買すべきか」を決める土台となり、エントリー判断は「いつ仕掛けるか」を決める作業です。

どちらかが欠けると、トレードが安定しません。

適切なエントリーを行うには、環境認識をもとに相場の方向を見極め、根拠を持った判断をすることが大切です。

勝ちやすい局面を見極めるという意味では、環境認識の方がエントリー判断以上に重要です

環境認識で知るべきこと

環境認識で知るべきことは、波の方向性と勢いです。

波が今どんな状態にあって、どういう方向に進もうとしているのか、方向性を知ることはとても重要です。

トレンドなのかレンジなのかトレンド判断をして、トレンドであれば上昇なのか下降なのか方向性を見極めます。

もう1つ、今の波の勢いを知らなくては今後伸びる可能性があるのか予測できません。

波にはリズムや周期があります。

今どの段階にあるかを判断し波の勢いを知ることで、エントリーを検討すべきか見送る(=待つ)べきか戦略が立てられます。

波には3つの段階があり、リズミカルな動きをしています。発生してから、勢いを増して大きく伸びた後、最後は収束していきます。どんな波も伸び続けることはありません。収束してレンジになったり、反転するなどして、次の新しい波の発生期へと移行します。

- 発生期・・・波の序盤。トレンドが新たに発生した時期。方向感が定まらず、あまり伸びない。

- 成長期・・・波の中盤。トレンドが決定づけられ、大きく伸びる時期。最も勢いがある。

- 収束期・・・波の終盤。トレンドが徐々に伸びなくなり、収束に向かう時期。レンジを挟んで継続/反転する場もあれば、そのまま反転する場合もある。

波のどの段階を狙うかは、言わば主戦場。手法が通用する場面と一致していなくてはいけません。

2.環境認識とマルチタイムフレーム分析

相場のフラクタル構造

相場はフラクタル構造をしています。

フラクタル構造というのは、簡単に言うとマトリョーシカのようなものです。

長期足のトレンドの中には中期足のトレンドが存在し、中期足のトレンドの中には短期足のトレンドが存在することを指します。

長期足と短期足を比較すると、次のような特徴があります。

| 長期足 | 短期足 | |

|---|---|---|

| 波の勢い | 強い | 弱い |

| 波の動き | 遅い | 速い |

例えるなら長期足はトレーラー、短期足は軽自動車のイメージです。

長期足はパワー(継続力)がある反面小回りが効かず、機敏な動きはしません。

逆に、短期足はパワー(継続力)がない反面小回りが効き、機敏な動きを得意としています。

この前提にフラクタル構造を加味すると、相場には次のような法則があります。

- 短期足は長期足のトレンドに飲み込まれる

- 長期足のトレンドの転換は短期足から始まる

トレードの戦略を組み立てる際に、環境認識でより大きな時間足の方向性を確認する理由はここにあります。

同様に、より小さな時間足に着目すれば、有利な位置でのエントリーをすることが出来るのです。

環境認識とマルチタイムフレーム分析

環境認識を含むチャート分析は、マルチタイムフレーム分析により分析します。

マルチタイムフレーム分析とは、複数の時間足を使った分析のことです。

一般的にマルチタイムフレーム分析では、長期足・中期足・短期足の順に分析します。

長期足・中期足で環境認識をして、短期足でエントリーポイントを見極めます。

マルチタイムフレーム分析とは、複数の時間足から波の方向性や勢いを総合的に判断し、戦略を立てることを言います。総合的に判断すると言っても、長期足から短期足へと視点をマクロからミクロにフォーカスしていくだけです。

長期足・中期足・短期足は、具体的には以下のように使い分けます。

- 長期足・・・月足・週足・日足

- 中期足・・・4時間足・1時間足

- 短期足・・・30分足以下

長期足で最も重要なのは日足です。

すべての時間足の中で、トレードスタイルに関わらず一番意識されるからです。

短期足はトレードスタイルによって使う時間足が変わってきます。

スキャルピングでは1分足が必要になりますし、僕のようにスイング寄りの場合は15分足だけでも十分です。

分析の方法は環境認識とエントリー判断とで変える人もいますが、僕は同じで構わないと考えています。

どの時間足でも、見るべきポイントは波の方向性と勢いだからです。

次の章ではチャート分析について解説します。

マルチタイムフレーム分析は、長期から短期に向かって各時間足でチャート分析し、総合的な見解を出します。

3.チャート分析の基本手順

チャート分析の手順

ここからは、一般論というより僕のやり方を解説します。

と言っても、多くのトレーダーが採用している基本的なやり方ですので、ご安心ください。

チャート分析は、ダウ理論とインジケーターを使います。

それぞれ分析して、見解が一致するかどうかを判断します。

当然一致する時としない時がありますが、一致する時は分析の信頼性(=確度)が高いと言えます。

戦略を立てやすいのは、この場合ですね。

一方、一致しない時は無理に結論を出さず、わかりづらい、予測しづらいとそのまま認識することが大事です。

- ダウ理論とインジケーターが一致する・・・確度が高い

- ダウ理論とインジケーターが一致しない・・・予測しづらい

ダウ理論を使って判断するのは、次の2つです。

- トレンドorレンジ

- トレンドの場合、上昇or下降

ダウ理論は基本的かつ極めて重要なツールですが、弱点があります。

大局を捉えるには良いのですが、トレード戦略にそのまま使うにはアバウト過ぎるのです。

そこで、精度を上げるためにインジケーターを使います。(あくまでもサポートツールです。)

インジケーターはお好みのもので構いませんが、原則として1つに絞ることを推奨します。

複数あると情報が多すぎて、かえって分析の邪魔になりかねません。

僕は元々MA(単純移動平均線、SMAとも言う)を使っていて、現在はMAの発展形であるBB(ボリンジャーバンド)を使っています。

ちなみに、インジケーターのパラメーターは、特にこだわりがなければデフォルトのままでOKです。

最適な設定値を探し求めて聖杯探しをしても、答えはありません。

インジケーターはサポートツールに過ぎないですし、そもそもランダム性の強い相場を完璧に読み解くことは不可能だからです。

インジケーターは過信し過ぎないようにしましょう。ロウソク足やダウ理論の方ががより重要です。

ダウ理論

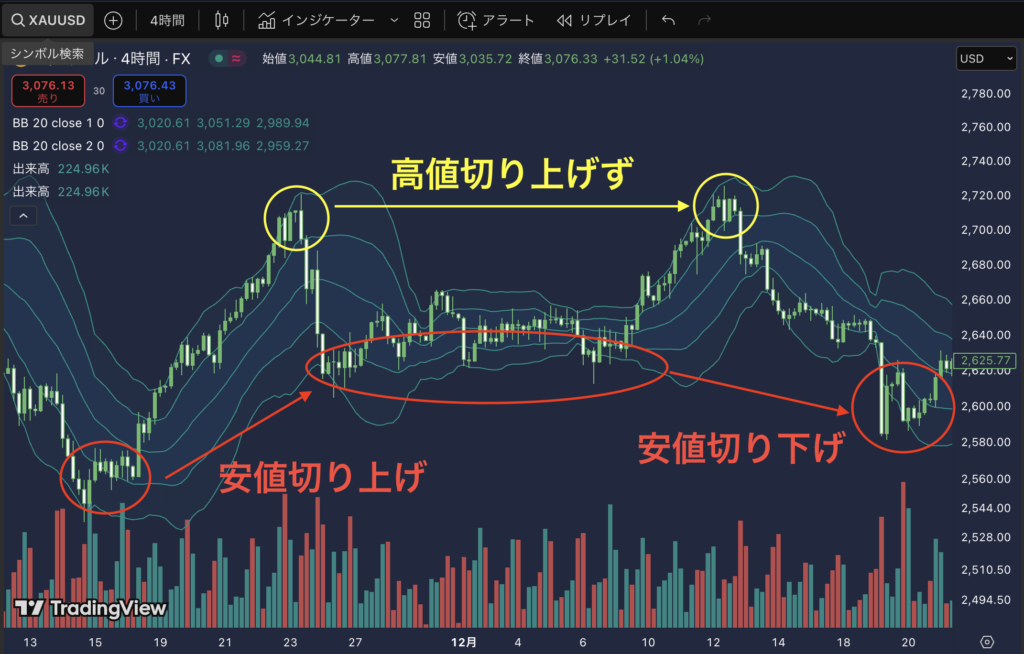

ダウ理論は4点の高安値で判断します。

ダウ理論では、上昇トレンドは高値と安値が切り上がる状態、下降トレンドは高値と安値が切り下がる状態と定義されます。

高安値とは、高値と安値のことです。

画像で見れば一目瞭然ですね。

黄色の安値も赤の高値も切り上げていますが、パッと見て明らかに上昇トレンドだと分かると思います。

継続中の上昇トレンドは次のようになります。

このように、上昇トレンドが継続する間は、高安値の切り上げも継続していきます。

下降トレンドはこの逆です。

では、次の場合はどうでしょう?

答えはレンジです。

最初に安値を切り上げますが、高値は切り上げずで上昇トレンドの条件を満たしていません。

続いて安値を切り下げますが、まだ高値は切り下げていませんので、下降トレンドの条件を満たしていません。

相場にはトレンドかレンジかしかありません。

上昇トレンドでも下降トレンドでもない時は、全てレンジ(=トレンドレス)となります。

ダウ理論で最初のうちに悩むのは、どこを高安値と判断するかという部分でしょう。

これは明確な基準というより、パッと見てそう思うかどうかです。

誰が見ても同じように判断できるところはより強く意識され、機能します。

数をこなして慣れましょう。

ダウ理論を使ったトレンド判断は基本中の基本ですが、ほぼ全てのトレーダーが使っています。

絶対に抑えておきましょう。

節目になる高安値に水平線を引くと分かりやすいので、オススメです

インジケーター

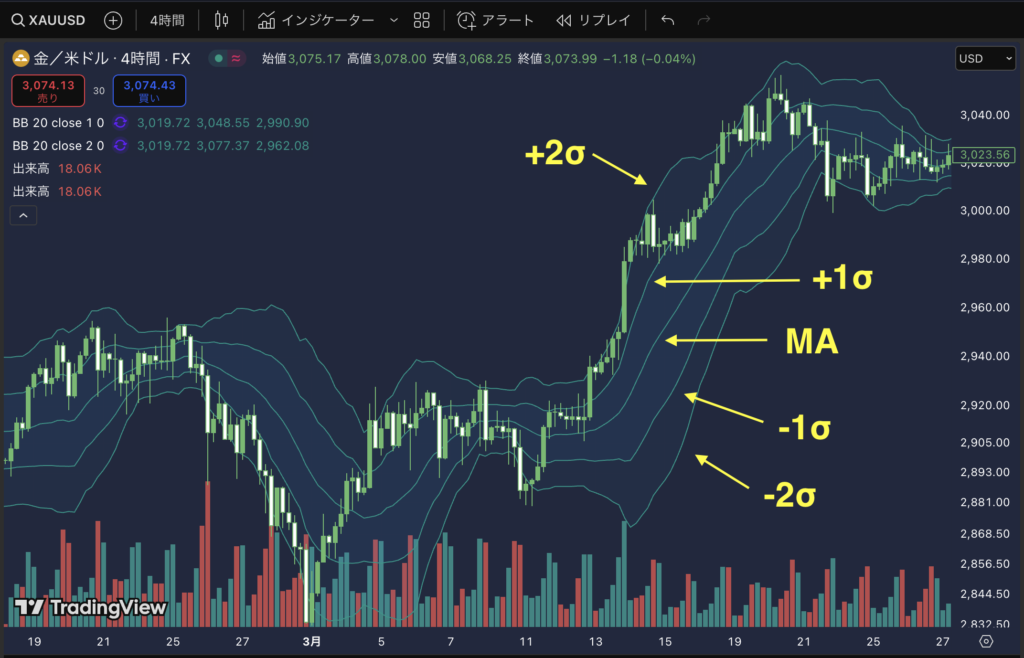

ここでは、BB(ボリンジャーバンド)での分析について解説します。

BBはミドルラインがMAとなっており、そこからの乖離率を±1σ、±2σ、±3σで表しています。σ(シグマ)は標準偏差のことで、+1σから-1σまでの中にロウソク足が収まる確率は68.3%とされます。

- ±1σ・・・68.3%

- ±2σ・・・95.4%

- ±3σ・・・99.7%

BBでは傾きや幅、ロウソク足との位置関係により、波の方向性や勢いを知ることができます。

乖離率の%を覚える必要はありません。σの大きい順に、ロウソク足がその中に収まりやすいと認識しておけばOKです。

なお、MAもグランビルの法則などを使って、ロウソク足との位置関係を把握することができます。

MAは20,75,200のように長期、中期、短期の3本でより詳細に見ていくのが一般的です。

BBとMAはどちらが優れているというよりも、好みの問題です。

BBはMA(ミドルライン)を中心にして、上下に±1σ、±2σ、±3σが並びます。(ただし、僕は±3σは表示させていません。)

BBで見るべきポイントは次の3つです。

- BBの傾き

- BBの拡大と収縮

- ロウソク足との位置関係

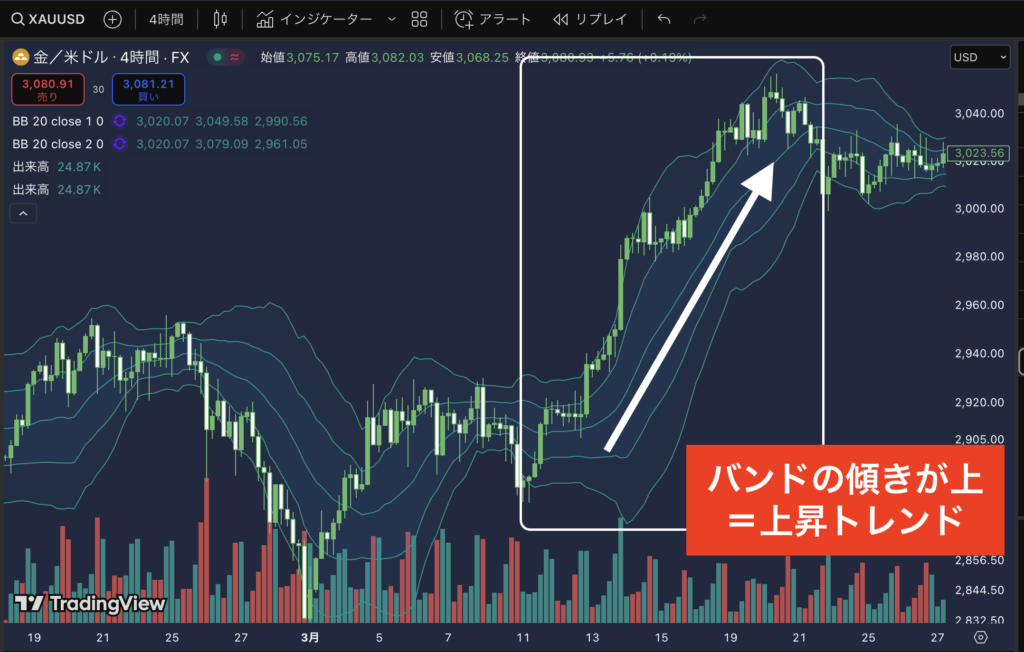

BBの傾き

BBは傾きで次のようにトレンド判断ができます。

- 傾きが上だったら上昇トレンド

- 傾きが下だったら下降トレンド

- 傾きが並行の時はレンジ

BBに限らずですが、インジケーターはロウソク足の動きを視覚的に分かりやすくするためのツールです。

BBとロウソク足の関係で言うと、MA(ミドルライン)は直近のロウソク足の本数の平均を取り、それを連続して描いたものです。

ちょっと難しいかもしれませんが、そのためMAはロウソク足の動きに追従するという特徴があります。

±1σ、±2σ、±3σはMAからの乖離率をもとに合成しているため、やはりロウソク足の動きに追従します。

したがって、BB全体がロウソク足に追従するため、傾きがあるということはロウソク足にトレンドが出ている状態と言えるわけです。

傾きが並行になっている時は、ロウソク足がトレンドレスになって方向感を失っている状態です。

画像で分かる通り、レンジになります。

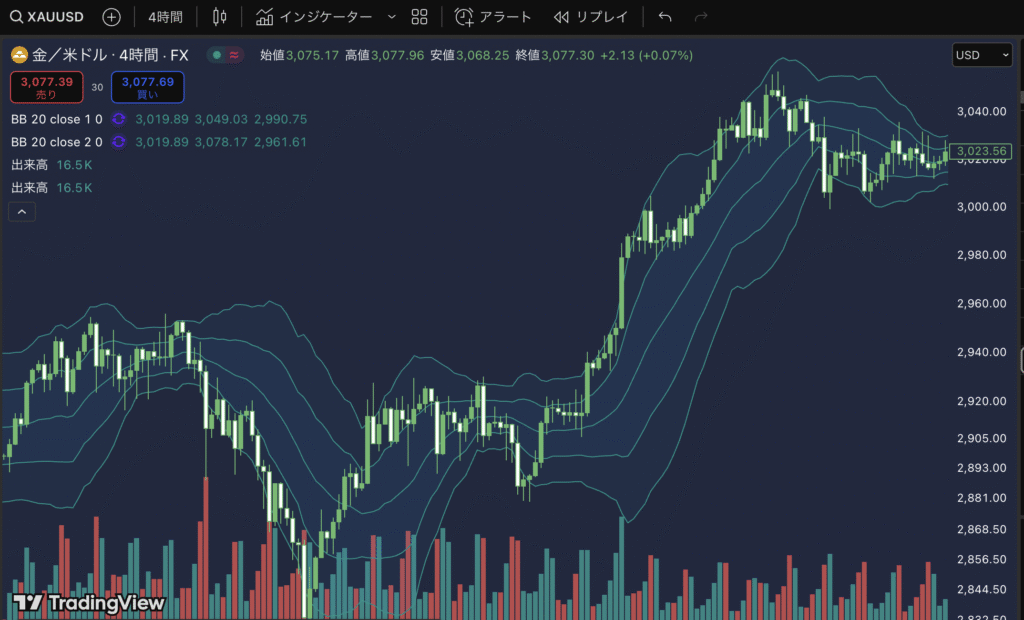

BBの拡大と収縮

また、BBでは+2σから-2σまでの幅の広がりからトレンドの勢いや過熱感を判断することができます。

BBの幅とトレンドには次のような関係があります。

- トレンドに勢いがある時はBBが拡大(エクスパンション)する

- トレンドの勢いがなくなるとBBが収縮(スクイーズ)する

傾きが上でBBが拡大していたら、上昇トレンドで勢いが強い状態です。

一方、傾きが並行になったり、収縮したらレンジと見ます。

この流れを確認することで、現在のトレンドの状態を把握できます。

ロウソク足との位置関係

ロウソク足がBBのどこにあるのかは、重要な情報です。

基本的に、ロウソク足はBBの±1σの中に収まろうとします。

これに対して、トレンドの勢いが強かったり、逆に弱すぎてレンジになると±1σの外に飛び出すというイレギュラーが起こります。

さらに言うと、原理上ロウソク足はMAに近づこうとする習性がありますが、トレンドが出ている時はMAから離れます。

先述した通りMAはロウソク足に追従しますが、トレンド中は勢いが強くロウソク足に追いつけないからです。

レンジの場合、ロウソク足は+2σから-2σまでの間を自由に行ったり来たりします。

特に+1σから-1σの間は行きやすいです。

| 上昇トレンド | トレンドが強い時はMAより上 | トレンドが弱まった時は–1σや-2σまで下げる |

| 下降トレンド | トレンドが強い時はMAより下 | トレンドが弱まった時は+1σや+2σまで上げる |

| レンジ | +2σから-2σまで自由に動く | ー |

また、BBをサポート・レジスタンスとして使うこともできます。

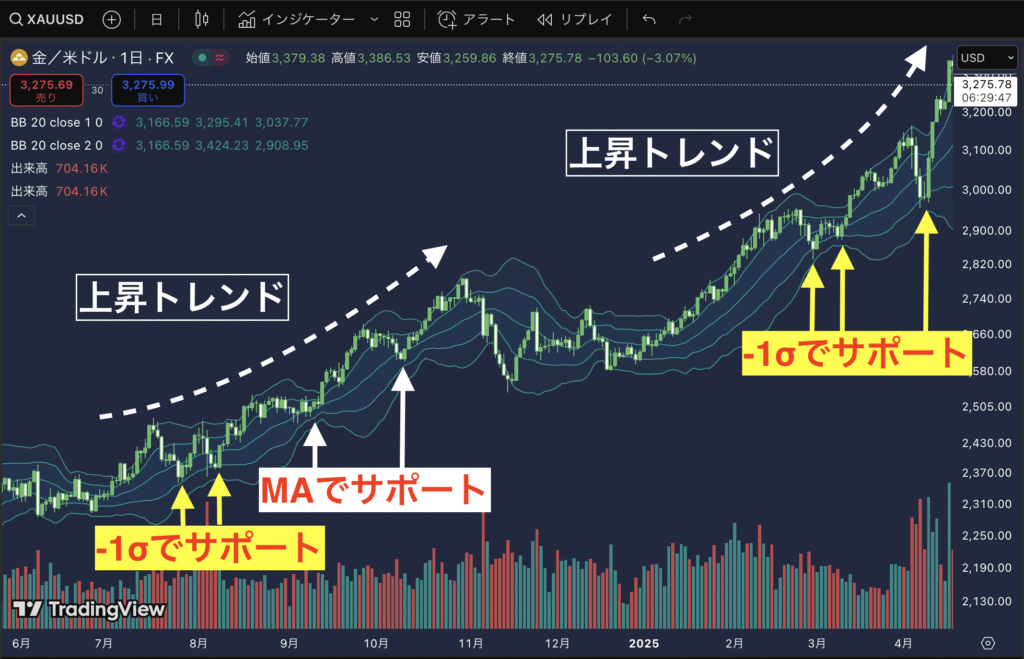

上昇トレンドの時は、基本的にロウソク足はMAより上にあり、トレンドが弱まった時にMAや~1σまで下げます。

したがって、上昇トレンドならMAを1つ目のサポート、−1σを2つ目(=最終)のサポートと見ることが出来るのです。

-2σまで来た場合、BBとしての見解では一旦上昇トレンドは否定です。

下降トレンドなら、MAと+1σがレジスタンス、+2σ到達で下降トレンドは否定です。

- 上昇トレンド・・・MA(1つ目のサポート)、-1σ(2つ目のサポート)

- 下降トレンド・・・MA(1つ目のレジスタンス)、+1σ(2つ目のレジスタンス)

トレンド発生中でBBの1σと2σの間にロウソク足が挟まれている状態を、バンドウォークと言います。特にトレンドの継続力が強い状態です。

4.マルチタイムフレーム分析による見解

エントリーと見送り

マルチタイムフレーム分析の流れは、環境認識で前提条件を把握し、短期足の分析によりエントリーの精度を上げるイメージです。

チャート分析をした結果、長期足はレンジ、中期足は下降トレンド、短期足は上昇トレンドのように各時間足の状況が揃わない場合も多々あります。

そんな時は狙いが定まりにくいので、自信を持ってエントリーを見送りましょう。

一般に、長期足と短期足の方向性が一致している時は勝ちやすいです。

相場はトレンドが3割、レンジが7割と言います。

トレンドフォローの場合はこの3割が主戦場ですが、エントリーできるのはトレンドの序盤〜中盤にかけてです。

そう考えると、エントリーできる場面は極めて限られるというのが分かりますよね。

マルチタイムフレーム分析を使って、精度の高いエントリーによりしっかり勝てるようになりましょう。

長くなったので、具体的なチャート分析の実践例については別の記事で解説します。

マルチタイムフレーム分析により、エントリーポイントを取捨選択することが大事です

まとめ

FXで安定的に勝つためには、単なる手法の習得だけでは不十分です。

相場全体の流れを正しく読み解く「環境認識」が不可欠です。

環境認識とは、相場の地図を読み解くようなものであり、自分の手法が通用する場所を見極める力に他なりません。

環境認識を通じて、無駄なエントリーを減らし、リスクの高い場面を回避することができます。

そして、この分析はマルチタイムフレーム分析により実践します。

これは、経験を積んだプロのトレーダーほど重視している要素のひとつです。

この記事では、環境認識やマルチタイムフレーム分析の基本からチャート分析の手順までを段階的に解説してきました。

特に重要なポイントを以下にまとめます。

- 環境認識の基本と重要性

・相場の大きな流れを把握することで、勝ちやすい局面を選べる

・根拠の薄いエントリーは、環境認識不足が原因となる - マルチタイムフレーム分析の視点

・環境認識は長期足から短期足の順で分析する

・長期足のトレンドが優先されるが、転換の兆しは短期足から現れる - チャート分析の基本手順

・ダウ理論とインジケーターのサインが一致すれば、トレードの精度が高まる - エントリー判断と見送りの戦略

・各時間足の方向性が揃っていないときは、無理に入らず見送る

・長期足と短期足の方向性が一致している時は勝ちやすい

環境認識は、手法の精度を引き出し、トレードを一貫性のあるものにする基盤です。

最初は時間がかかるかもしれませんが、繰り返しの練習と振り返りを通じて、誰でも確実に上達できます。

勝率の高いトレードは、正しい環境認識の上に成り立っている。

この意識を常に持ち、トレードの質を一段引き上げていきましょう。

以上、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

-940x529.png)

-160x160.png)